こんにちは、巻寿司大使の川井ゆかりです。

『巻きす』は巻寿司作りに欠かせない道具の一つですが、

巻寿司講習会の時に、巻きすについて生徒さんから質問をいただくことが多いので、

今回は巻きすについて調べてみました。

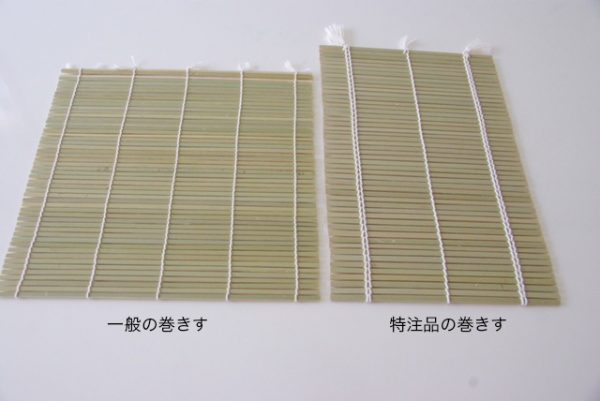

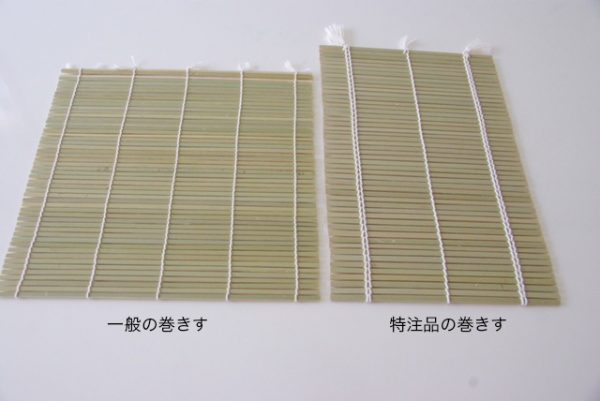

1. 巻きすのサイズ

巻きすは大きく分けて太巻用と細巻用があります。

一般的に販売されているサイズは、24~30cm四方のものが多いようです。

『デコ巻きずし』は、全型海苔の1/2サイズが基本なので、

『デコ巻きずし』を作るときは、横幅が狭くて縦が長い長方形の特注品の巻きすを使っています。

2. 材質

自然の素材である竹製が一般的ですが、最近はプラスチック製、シリコン製なども多く見かけるようになりました。

① 竹製

自然の素材である竹ひごを1本1本ていねいに紐で綴った巻きすは、適度な弾力と手応えで巻きやすいのが特徴です。

使い終わった後はよく洗い、しっかり乾燥しましょう。

② プラスチック製&シリコン製

一枚板でできているのでお手入れが簡単。

お米がつかないように加工されているものもあります。

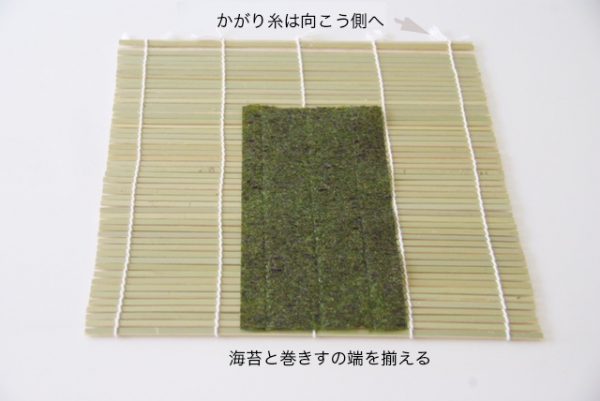

3. 使い方のポイント

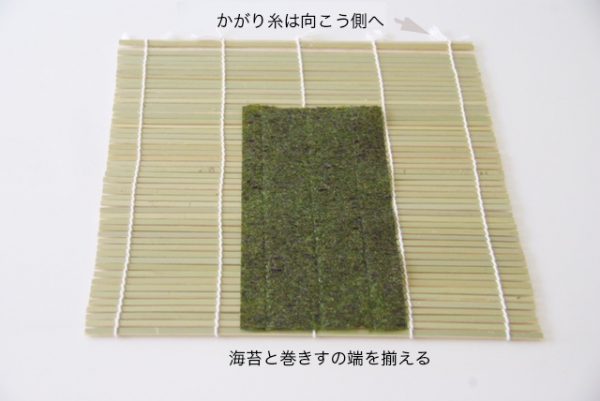

・平らな面(青い竹の皮側) が表です。この表に海苔やすし飯をのせて使います。

・巻きすを縦に置いて巻く時は、

かがり糸(竹を編み込んでいる結び目からのびている部分の糸)は向こう側に置き、

必ず海苔と巻きすの手前を揃えるようにします。

(結び目を手前にしていると糸を巻き込んでしまいやすいので)

4.お手入れ方法

使用後はきれいにスポンジ等で洗い、風通しのよい場所で完全に乾かしましょう。

※巻きすにカビが生えると、竹の繊維に入り込んで洗っても取れなくなります。

5.巻寿司作り以外にも使えます

おせち料理の伊達巻は『鬼すだれ』で作りますが、巻きすでも作ることができます。

巻きすの裏側(丸い側)で巻くと、凸凹に仕上がります。

またロールケーキを作るときに、シリコン製の巻きすを使うときれいに巻けます。

いかがでしたか?

巻きすも色んな種類や使い方がありますね。

サイズや材質など自分にとって使いやすい巻きすを見つけて巻寿司を巻いてみましょう。

※今回の『巻きす』についての原稿は下記のサイト及び資料を参照しました。

(1) maybest https://my-best.com/2073

(2)『デコ巻き寿司』講座テキスト

巻寿司大使の田中佳代子です。

今回のレポートは、先日行ったプライベート巻寿司レッスンについてお話したいと思います。

この日の参加者は3人。

マカオ人とメキシコ人の留学生二人がホームステイファミリーと一緒に来てくれました。

二人とも日本語を勉強中、そして日本・日本食が大好き!

これだけでもうれしいのに、巻寿司を作りに来てくれたなんて・・・うれしい!

リクエストがあったのはパンダの飾り巻寿司だったのですが、

みんな、巻寿司を巻くのは初めてとのことだったので、基本の巻寿司から作りました。

使用した具はかんぴょう、椎茸、玉子焼、おぼろ、キュウリ、カニ風味カマボコ。

初めて食べるというものも多かったので、味見したり、

食材の名前を覚えたりしながら巻きました。

それ以外にも、すし飯を量る時に数字を言う練習をしたりと

日本語の勉強?をしながらの巻寿司レッスンになりました。

基本の巻寿司で「巻く」慣れたら、次はパンダの飾り巻寿司。

すし飯の広げ方や巻きすの使い方にも慣れ、みんなスムーズに巻けました。

巻き終わった時のうれしさは万国共通!

「自分で作ったものは(もったいなくて)食べられない」「上手にできてうれしい」

との感想をいただきながら記念撮影をしました。

盛り付け方やパンダの鼻の飾り方など個性がでますね~。

そして、試食をしながらそれぞれの国の巻寿司事情を聞きました。

マカオで人気の巻寿司はサーモン巻寿司。

サーモンしか食べないなんて言うお友だちもいるそう。

私が去年まで住んでいた香港のスーパーの寿司コーナーもサーモンづくしでしたが、

マカオと香港は近いだけあって同じような巻寿司事情のようです。

そして、話が盛り上がったのがメキシコの巻寿司事情。

代表的な巻寿司が、アボカド・エビ・クリームチーズの巻寿司だそう。

これはおいしいんじゃないかな。今度巻いてみたいと思います。

そして面白いと盛り上がった巻寿司がイチゴ・マンゴー・チーズの巻寿司。

この3つの具を一緒に巻いたら色味はきれいな気もしますが・・・

味の想像がつかないですよね。

恐るべき巻寿司の力!

いろいろな国で、その国に合った食べ方で親しまれているなんて・・・

私ももっといろいろな巻寿司に挑戦していきたいし、

いろいろなお寿司のこと皆でシェアしていければ楽しいなと思いました。

こんにちは、2018年度巻寿司大使の川井ゆかりです。

一年間多くの方に巻寿司を作る楽しさと笑顔を広めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

巻寿司によく使われる代表的な具材「かんぴょう」ですが、

実は私が住んでおります栃木県を代表する特産品で、

全国の生産量の90%以上を占めています。

今回は味付けしてあるかんぴょうがどんな風に作られているのかを

ご紹介したいと思います。

かんぴょうとは?

ユウガオの実を細長く削り、乾燥させたものです。

画像提供/とちぎの百様

かんぴょうの由来

原産地はアフリカとされており、シルクロードを渡り、

神功皇后が朝鮮から 種を持ち帰り、関西地方を中心に栽培。精進料理の素材として食され、

江戸時代に下野の国(栃木県)で栽培されるようになりました。

マルユウガオ【瓠(フクベ)ともいう】

まるまると大きく育ったかんぴょうの 実はスイカくらいの大きさになり、

重さも7~8kgになり7月~8月頃に収穫されます。

※株式会社小野口商店公式サイト『かんぴょうについて』より

かんぴょうの作り方

1 皮を剥ぐ

画像提供/株式会社ヤマケ

専用の機械を使って剥いていきます。

ホウレンソウの約2倍も食物繊維があるかんぴょう。

またカリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラルも豊富に含まれているので

骨の成長を助けて老廃物の排出や内臓の機能を向上させてくれるといった作用があるそうです。

2乾燥させる

画像提供/とちぎの百様

真夏の太陽熱にて2日間干し上げます。

乾燥したものを水で戻し、味付けして煮たものが皆さんよく食べているかんぴょうとなります。

中のワタ(白い部分)

私が幼い頃、家でも家庭保存食用にかんぴょうを作っていて

残ったワタを調理して食べていました。

みそ味に炒めたり、煮込むと出汁の味が染み込んでとても美味しかった記憶があります。

先日かんぴょうの産地、壬生町に行ってお話を聞きましたら、

ワタを食べる習慣はないそうで、地域により食べ方を工夫をしていたのかもしれませんね。

ワタのお料理は新鮮でないと食べられないので、今では懐かしい思い出の料理となりました。

郷土ならではの食べ方

栃木県は雷が非常に多い地域。

海苔(又はワカメ)をカミナリ雲、かんぴょうの卵とじを稲妻に見立てた

しょうゆ味の和風スープを「雷汁」(かみなりじる)と呼んでいます。

もともとは、栃木の名産・かんぴょうに親しんでもらうため、

1995年頃に学校給食で出したところ好評で、地元の名物になりました。

かんぴょうの巻寿司

巻寿司を作る時は、かんぴょうを使います。

具材の中に入れると味のバランスもよく、美味しく召し上がれます。

またかんぴょうを紅白に色付けして、いなりずしに結ぶと華やかになりますね。

食物繊維たっぷり、かんぴょうの巻寿司を食卓の一品にいかかでしょうか?