こんにちは、巻寿司大使の野梨のりこです!

愛媛県ではメジャーな削りかまぼこ。お茶漬けや酢の物の彩りとして食卓を彩っているそうです。巻寿司にしてみたら、とても可愛い巻寿司になりました。

●具材(1本分)

海苔全形…2/3枚

すし飯…200g

玉子芯…2本

生ハム…2~3枚

アボカド…1/2個(食べやすくて巻きやすくカット)

削りかまぼこ…適量

●作り方の手順

①海苔2/3の上に生ハムを広げ玉子芯・アボカドを置き、巻きます。

②巻きすにラップを敷き、ラップの上にすし飯を海苔の大きさに広げます。

③①を芯にラップごと巻きます。

④ラップを外して全体に削りかまぼこを付けます。

⑤④にラップをし、巻きすでくるんで押さえます。(押さえ過ぎ注意)

⑥ラップをしたまま6~8等分に切り分け、ラップを外し器に盛ります。

完成です。

*カットしてから削りかまぼこを付けると切り面にもついてしまいます。

こんにちは♫巻寿司特任大使の甲賀です!

今年で第14回目を迎える「磐田市キラリ★サマーキャンプ」で「夏の恵方巻を巻き巻き隊」に参加しました。

このサマーキャンプは、磐田市の小学5年生対象の事業として行われています!

日常とは異なった環境での生活は「学び、友情、遊び」を経て子供たちが夢をもち、「キラリ」と輝く事を目的とした事業であり、人生に一度の思い出づくりにもなるという恒例のキャンプなのだそうです!

過去に参加された小学生が高校生や大学生へと成長し、今度は学生ボランティアとして自主的に参加され、伝統的な行事になりつつあります。

今年の小学5年生は、男女合わせて43人。学生ボランティア36人。そして、設営メンバー25人以上と、なんと総勢100人以上で巻寿司を巻き、恵方を向いて食べました。

それでは、サマーキャンプ最終日に行った「夏の恵方巻を巻き巻き隊」。

振り返ってみますね。

7時から朝食のために恵方巻を作ることになったのですが、みんなキャンプ最終日で疲れてると思いきや、朝早くても元気に挨拶してくれます!そして礼儀正しい!!

恵方巻きの由来について少しお話をし、いよいよスタート!

恵方巻を巻くのは初めてという方も多く、自分で巻寿司を巻くこと自体が初体験みたいでした。

先ずは巻きすの裏表と海苔の裏表の説明をして、食材の説明を。

食材は、基本的な食材(かんぴょう、煮しいたけ、カニカマ、玉子焼、高野豆腐、おぼろ、煮豆、キュウリ)を使用しました。

そして、海苔にすし飯を敷くコツを教えます。

巻いた時に丸くなるように、そして切らずに食べるため寿司飯の量の調整の仕方と具材の入れ方を教えます。

アレルギーなどで食べられない食材は、最初から使わないように指導します。

そのあと質問などを受け付け、各班毎に制作開始です!

さあ、いよいよ巻いていきます。

どうなるかな~?

学生ボランティアの手助けもありみんな上手に巻けてました。

班ごとに出来上がりを見せてくれました。

「先生ありがとうございました!」

みんなの大きな声が響きます。

その後は恵方を向いて、みんなひたすら無言で食べました(笑)。

巻寿司文化に少しでも触れ、興味を持っていただけたこと、とても嬉しく思います。

参加してくださったみなさん、ありがとうございました。

前日に職業体験で作ったという屋台を舞台に巻いた夏の恵方巻!

夏の朝の浜風は、何とも気持ち良かったです。

巻寿司文化に触れていただくというミッション、今年も無事にコンプリート!

こんにちは、巻寿司大使の毛利滋子です。今年度、巻寿司特任大使に任命して頂きました。

鹿児島には沢山の特産品がございます。その特産品をふんだんに使い、日本の伝統食の巻寿司をより多くの方々に召し上がって頂けるように、頑張って参ります。心も身体も元気になる、巻寿司を提案していきます。

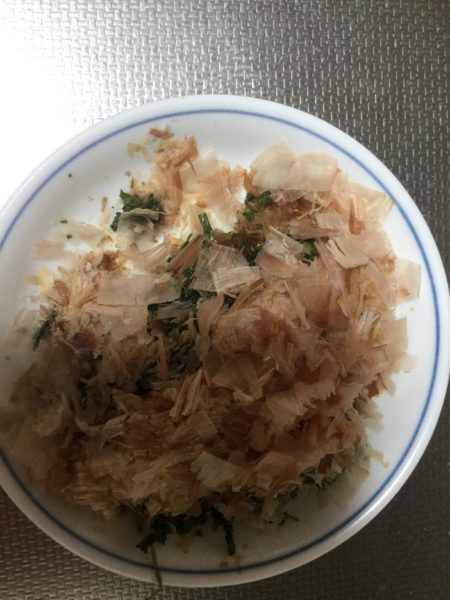

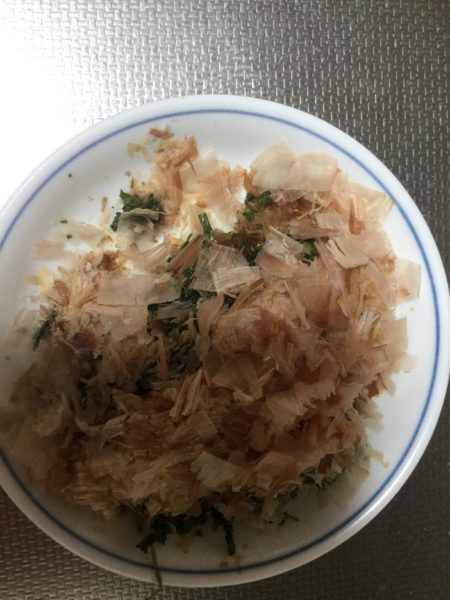

今回は鹿児島の特産品のお茶、鰹節、黒酢入り寿司酢で細巻寿司を作りました。

お茶は出がらしに栄養分が沢山残っていて、捨ててしまうのは勿体無いです。

茶がらで佃煮、天ぷらの衣、炊き込みご飯、と応用は無限大です。

今回はそんなお茶の出がらしを利用して巻きました。

●具材(1本分)

全形海苔…半分

酢飯…70g

茶がら…適量

削り節…1/2パック

濃口醤油…適量

梅干し…1個

●作り方の手順

①海苔は半分にカットして、酢飯約70gを上2センチ空けてのせます。

②お茶の出がらしの水分をキッチンペーパー等で自然にとります。 (絞り過ぎないようにしてください。)

③水分をとった茶がらに削り節を乗せ、醤油をかけます。 (鹿児島の醤油は甘口ですので、茶がらとの相性がとても良いです。)

④手作りの梅干し(塩分20%)を細かく叩きます。

⑤酢飯の中央に鰹節、醤油で味付けした茶がらをのせます。

⑥茶がらの上に叩いた梅干しをのせて巻きます。

⑦完成です!