こんにちは。巻寿司特任大使の仲野谷るみ子です。

身近な食材で子供にも大人にも喜んでいただける、「美味しい」「おしゃれな」巻寿司作りを目指しています。

今回は、秋田に春の訪れを告げる“フクタチ”で巻寿司を作りました。

“フクタチ”とは、秋田県南部では以前から食べられていて、雪の中で貯蔵していた白菜が春先には薹(とう)が立ち始めていたものを食べたところ、甘みが強く美味しかったことから、南部から秋田県全体へと広まりました。

“フクタチ”は品種名ではなく、白菜の種を使って栽培したものです。見た目はアスパラ菜のようで、味はクセが無く、甘みの強い白菜といった感じです。

白菜とは思えない外見ですね。冬の間にじっくりと甘みを蓄えています。

中心に薹立ちした軸があり、その先に花芽があります。この軸が甘いんです!

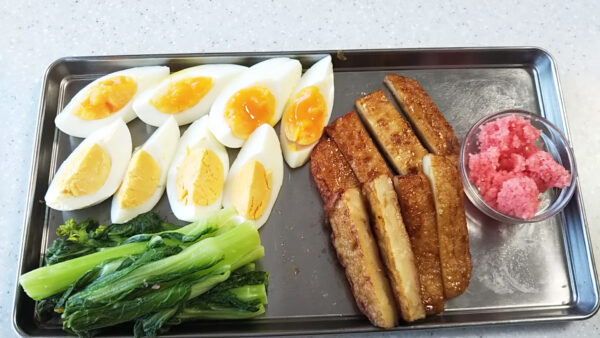

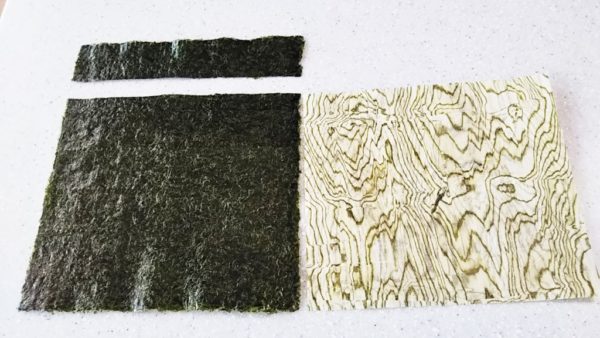

・全形海苔・・・・・・・・1枚

・すし飯・・・・・・・・・・・180g

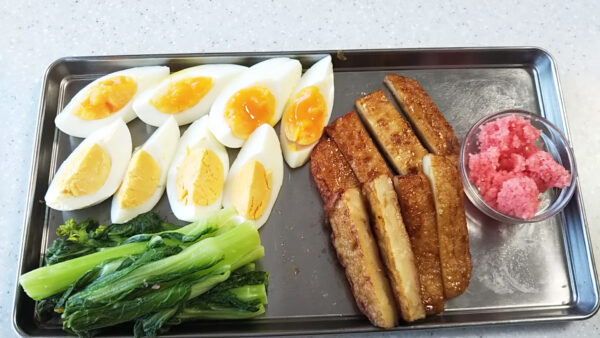

・フクタチ・・・・・・・・・・2茎(アスパラ菜、白菜、チンゲン菜などでも可)

・ゆで玉子・・・・・・・・・2個(四つ割りにします)

・さつま揚げ・・・・・・・・2枚(1~2㎝にカットします)

・砂糖・・・・・・・・・・・・少々

・醤油・・・・・・・・・・・・少々

・おぼろ(味付け用)・・20g(桜でんぶ、紅ショウガでも可)

・マヨネーズ・・・・・・・・少々

①フクタチを茹でてしっかり水気を切り、10㎝ぐらいにカットします。

②さつま揚げはフライパンで焦げ目をつけ、ほんの少しの砂糖と醤油で味付けします。

③巻きすの上に全形海苔を置き、上部を5㎝あけてすし飯を広げ、手前3㎝ほどあけ、下からフクタチ、さつま揚げ、ゆで玉子、おぼろの順に並べます。ゆで玉子の上にマヨネーズをかけ、きっちり巻きます。

④カットして完成です!

フクタチの優しい味を生かしたいので、あえて下味は付けずに、フクタチの上にちょっとお醤油をさしていただくのが我が家流です。

「巻寿司の基本的な巻き方」については、こちらから♪

→ https://makizushi-club.com/howto/maki

こんにちは。巻寿司特任大使の仲野谷るみ子です。

身近な食材を使った、子供たちにも大人にも喜んでいただける「美味しい」「おしゃれな」巻寿司作りを目指しています。

私の住んでいる秋田県は、コロナ禍に加え何十年に一度の大雪となり、多難な年明けとなりました。

春の訪れと平穏な日常に戻ることが、待たれるところです。

秋田県の人は「濃い味付けを好む」といわれていますが、最近は、できるだけ塩分や糖分を控えるように心がけている方が多いように思います。巻寿司大使交流会でも、すし飯(炭水化物)を控えめに、栄養バランスを考えた具材の巻寿司を推奨しているというお話を伺い、「美味しくおしゃれで、健康的」な巻寿司を今後も考案していきたいと思います。

今回は春らしい裏巻寿司を作ってみました。すし飯に梅と大葉を刻んで混ぜ込んだ、いつもより味が濃い目のすし飯になりますので、具材はあえて味付けが控えめのものを巻きました。

・全形海苔・・・・・・・1枚

・すし飯・・・・・・・・・・180g

・カリカリ梅・・・・・・・3個

・大葉・・・・・・・・・・・3枚

・棒カニカマ・・・・・・1本(18㎝)

・厚焼き玉子・・・・・1本

・高野豆腐・・・・・・・2本(手作りなら、2㎝角のもの18㎝分)

・キュウリ・・・・・・・・六つ割~八つ割(18㎝)

・大根、カイワレ・・・少々(飾り用)

・紅ショウガの汁・・適量(大根の色づけ用)

①すし飯に刻んだカリカリ梅と大葉を混ぜます。

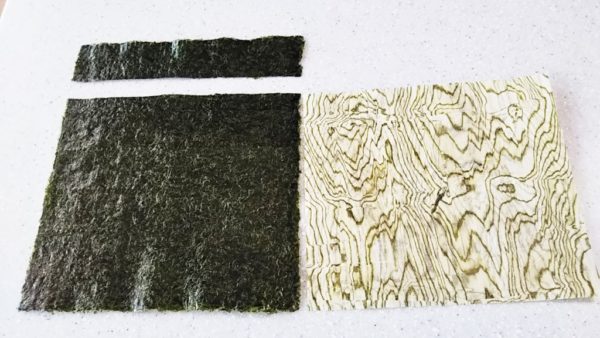

②全形海苔を3㎝カットします。

②巻きすの上にカットした海苔、すし飯、ラップの順に置きます。

このとき、手前側をラップで長めに覆います。

④海苔が上にくるようにひっくり返します。手前のラップは巻きすの下に折り込みます。

そうすると、ラップを巻き込むことなく、お寿司を巻くことができます。

⑤手前5㎝ほど空けて具材を並べ、きっちり巻きます。

(写真ではわかりづらいですが、カットした海苔の端も入れました)

⑥ラップを巻いたままカットします。

⑥大根、カイワレを梅型に抜き、大根を「紅ショウガの汁」に浸し色付けします。

これを周りに飾ると華やかな春の裏巻寿司の完成です。

「巻寿司の基本的な巻き方」については、こちらから♪

→ https://makizushi-club.com/howto/maki

本レシピの具材「玉子焼」「高野豆腐」の作り方は、こちらから♪

「巻寿司の具材あれこれ」

→ https://makizushi-club.com/howto/

こんにちは。巻寿司特任大使の仲野谷るみ子です。

身近な食材を使って子供たちにも大人にも喜んでいただける「美味しくて」「オシャレな」巻寿司作りを目指しています。

今回は昆布シートを使った巻寿司です。しめサバのバッテラ寿司のように、しめサバ+昆布シートは黄金コンビですが、子供でも食べやすい食材を考えて、簡単に手に入り、味も間違いない缶詰の「サンマの蒲焼き」を使い、隣県・山形の伝統野菜「温海(あつみ)かぶ」の甘酢漬けも一緒に巻いてみました。

*「温海(あつみ)かぶ」とは、山形県庄内地方の伝統野菜です。皮は赤紫、内部は白で、甘酢漬けにすると全体がほんのり赤く色づきます。やや硬めの肉質なのでしっかりとした食感が楽しめます。

他の赤カブとの差別化するために、固定種子の使用、焼畑農法などにこだわり、ブランド化されているそうです。

この優しいピンクの色が入ると、巻寿司がぐっと華やかになります。昆布のツルンとしたのどごしがたまらない、美味しい巻寿司です。

●具材(1本分)

・全形海苔・・・・・・・・・・・・1枚

・すし飯・・・・・・・・・・・・・・・180g

・白ごま・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

・昆布シート・・・・・・・・・・・・1枚(18㎝×18㎝)

・サンマの蒲焼きの缶詰・・50g

・温海かぶの甘酢漬け・・・1㎝×1㎝の短冊にカット

・棒カニカマ・・・・・・・・・・・・1本

・リーフレタス・・・・・・・・・・・1~2枚

・キュウリ・・・・・・・・・・・・・・六つ割~八つ割、18㎝

●作り方の手順

①全形海苔を昆布シートのサイズに合わせてカットします。

②巻きすの上をラップで覆い、全形海苔、すし飯、白ごまの順に置きます。

③その上に昆布シートをかぶせます。(昆布シートの代わりに、おぼろ昆布を並べても良いです)

④全形海苔が上にくるようにひっくり返し、手前を5センチほど空けて、具材を並べます。

⑤ラップを巻き込まないように、きっちり巻きます。

⑥ラップを巻いたままカットして、完成です。

「巻寿司の基本的な巻き方」については、こちらから♪

→ https://makizushi-club.com/howto/maki