【ここをクリックで私たちのインスタも見てね!】

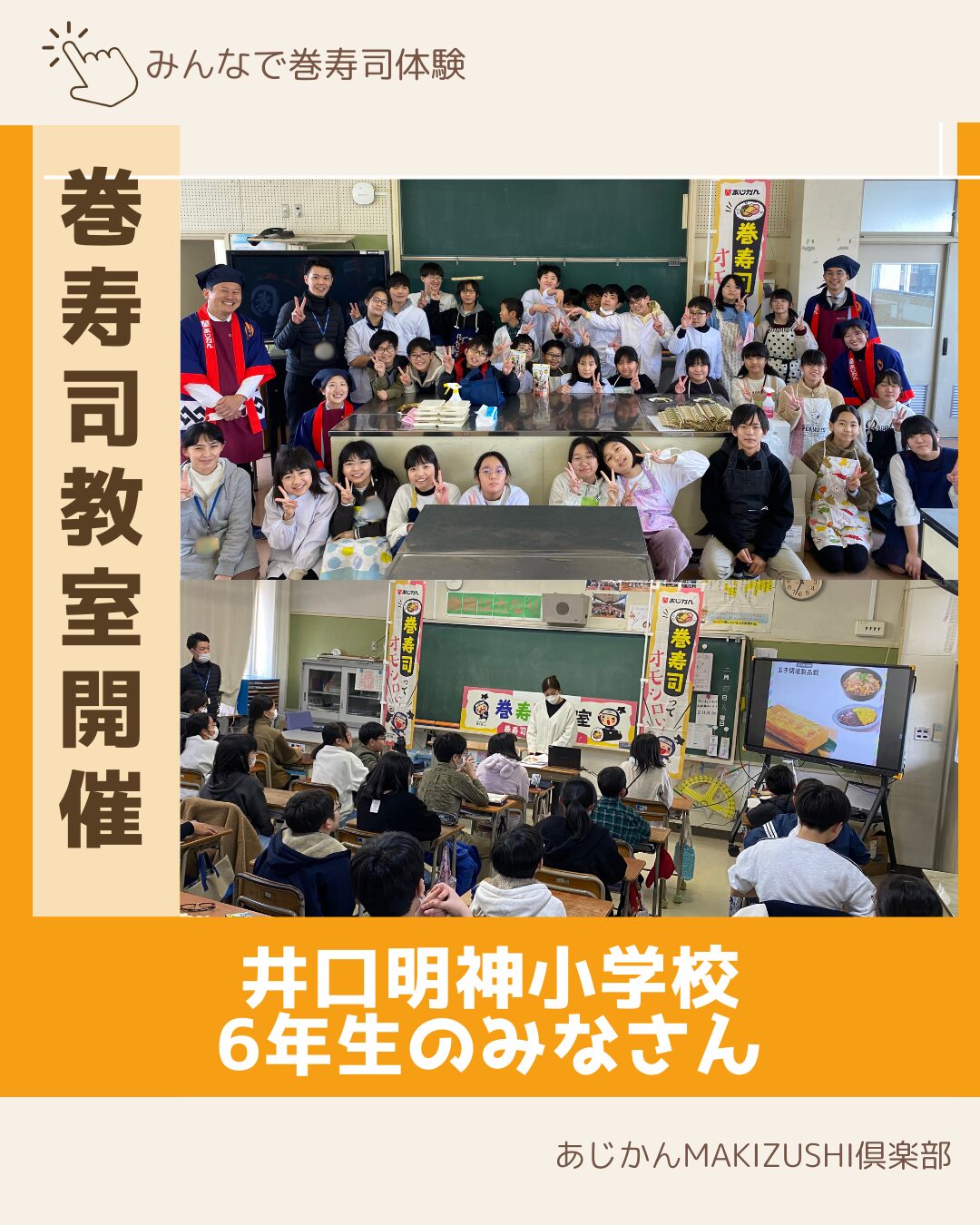

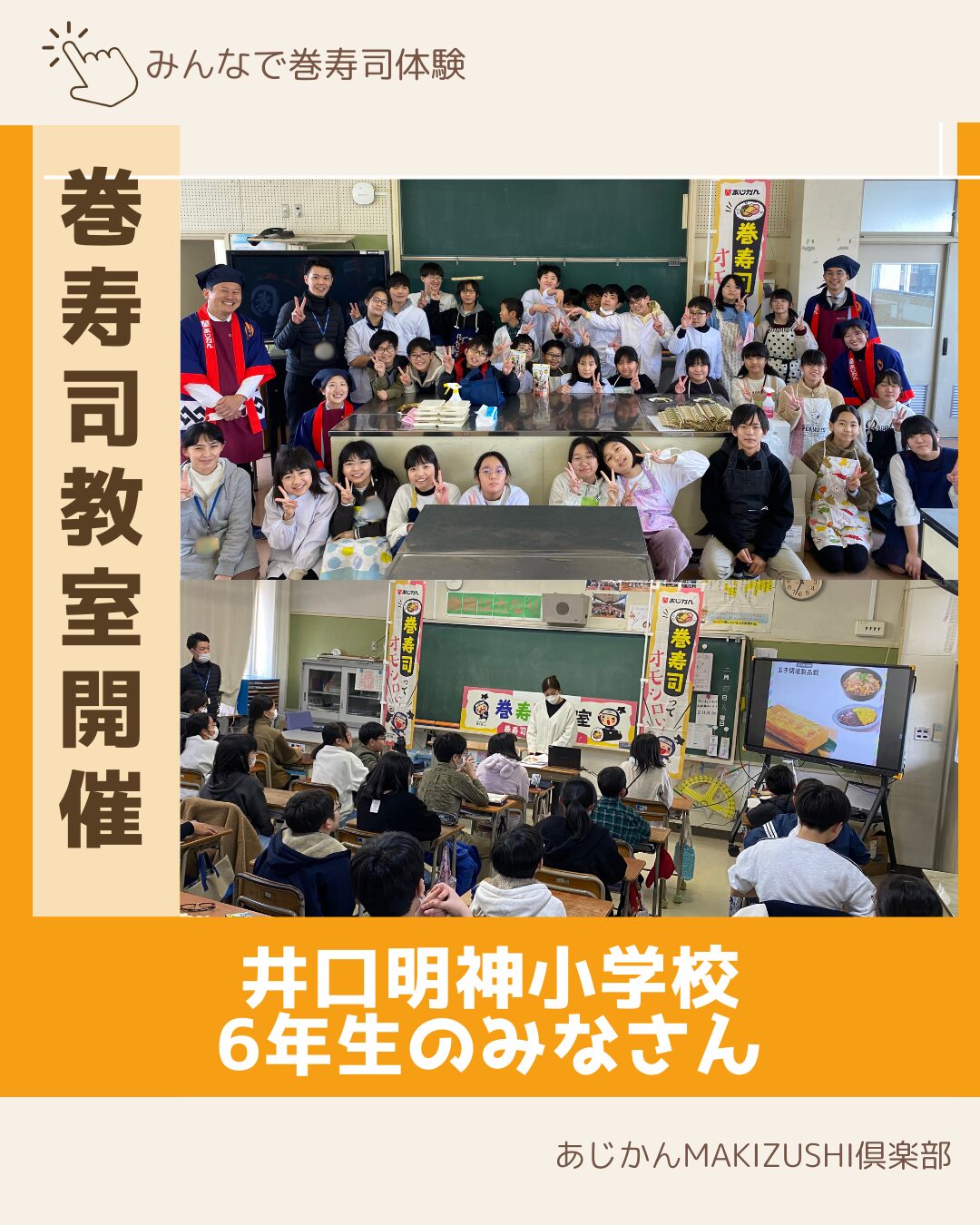

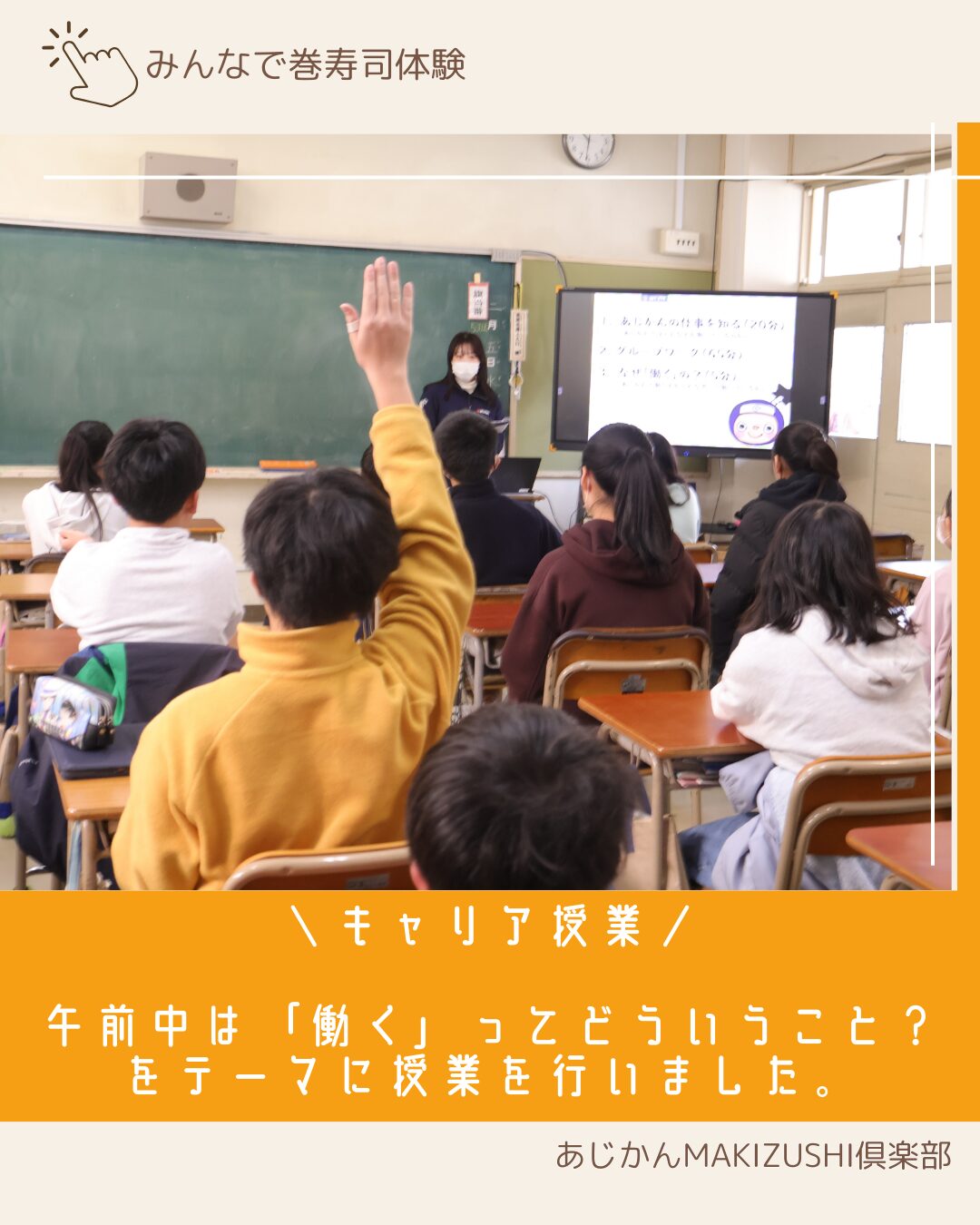

2月4日(火)、5日(水)の2日間、あじかん本社近くにある広島市立井口明神小学校にて、6年生2クラスを対象にキャリア授業と巻寿司教室を実施しました。

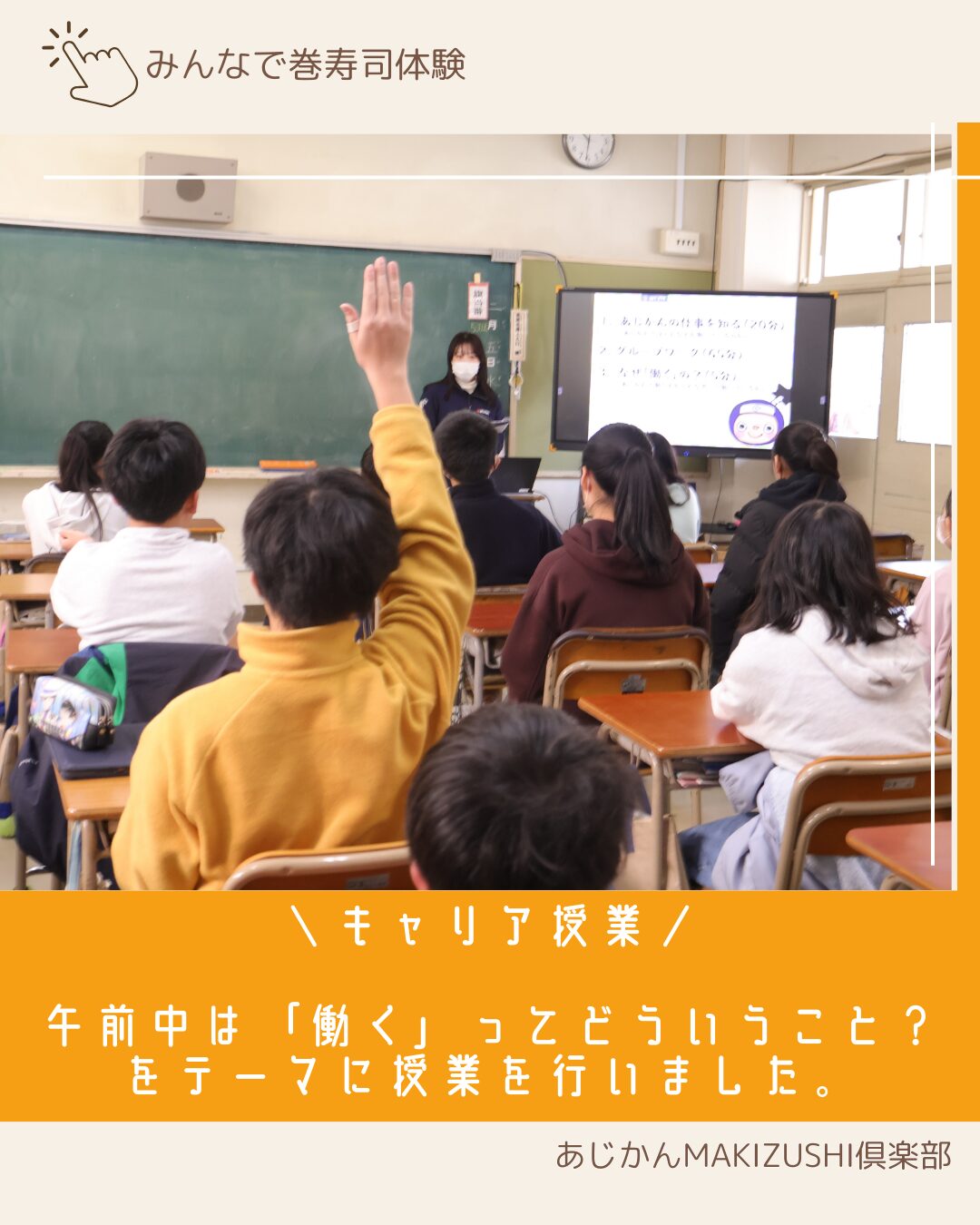

キャリア授業では、「働く」ってどういうこと?

をテーマに、あじかんの製品がお客様に届くまでを例にとり、私たちの仕事内容や働くことの大切さ、会社の仕組みを学んでいただきました。

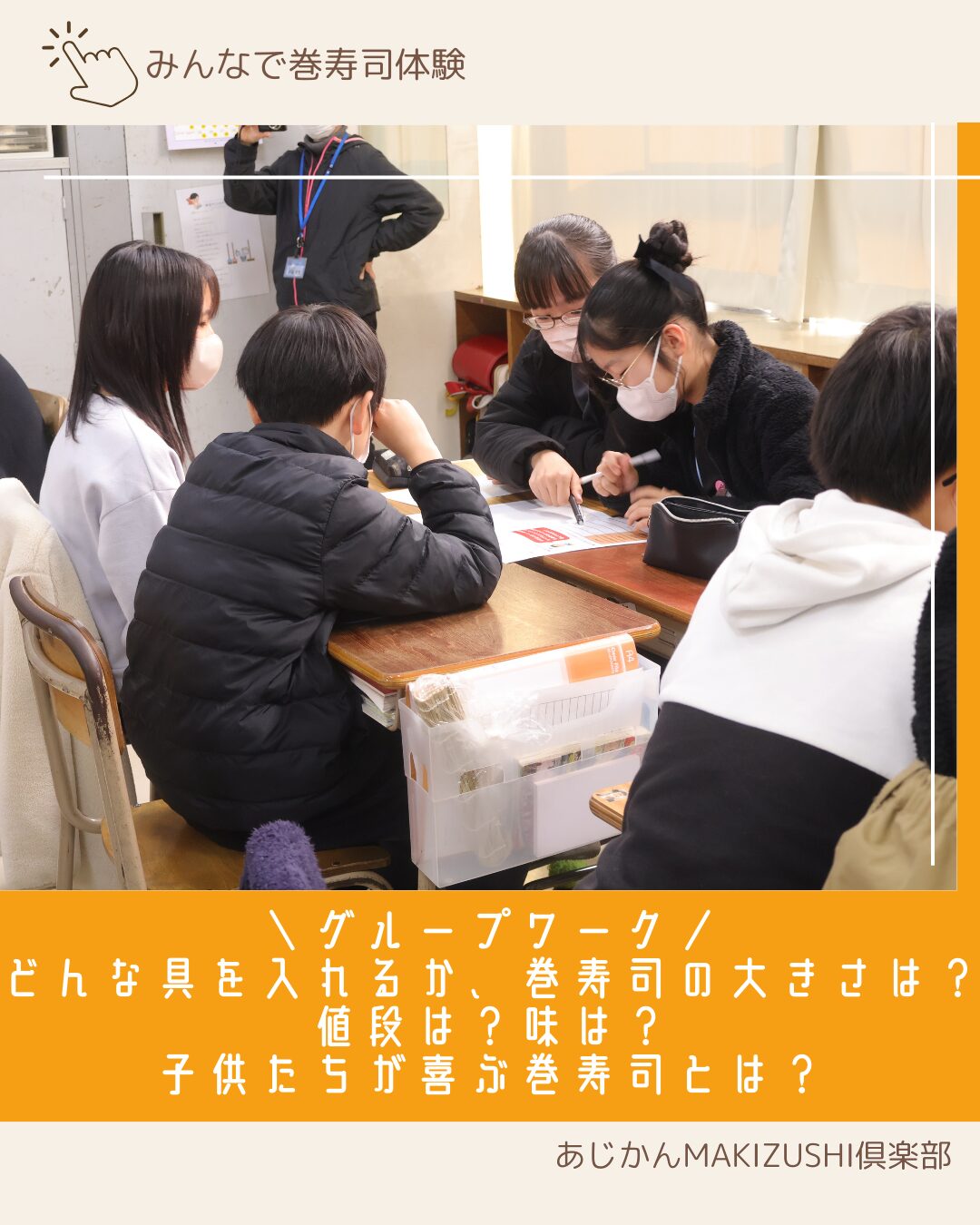

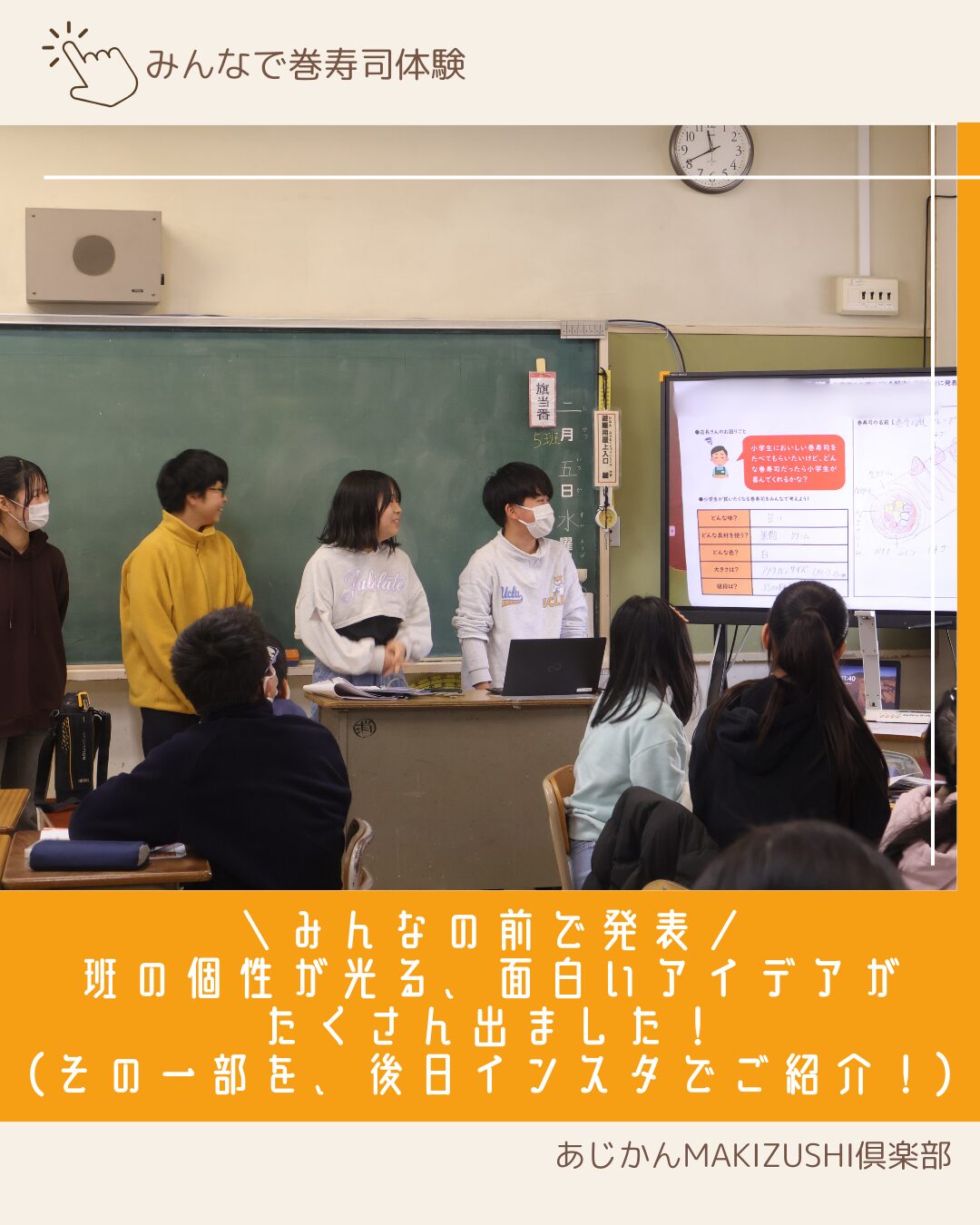

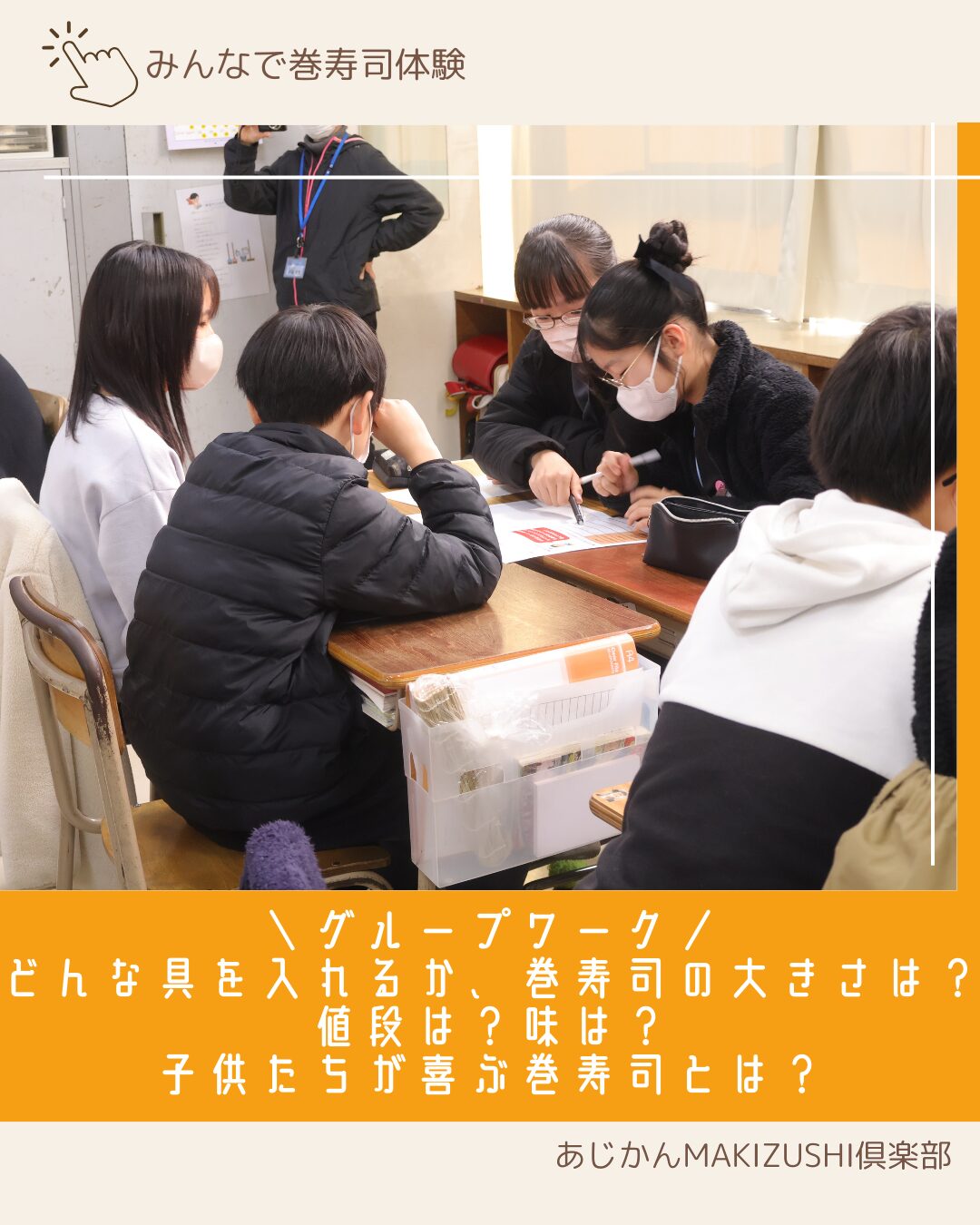

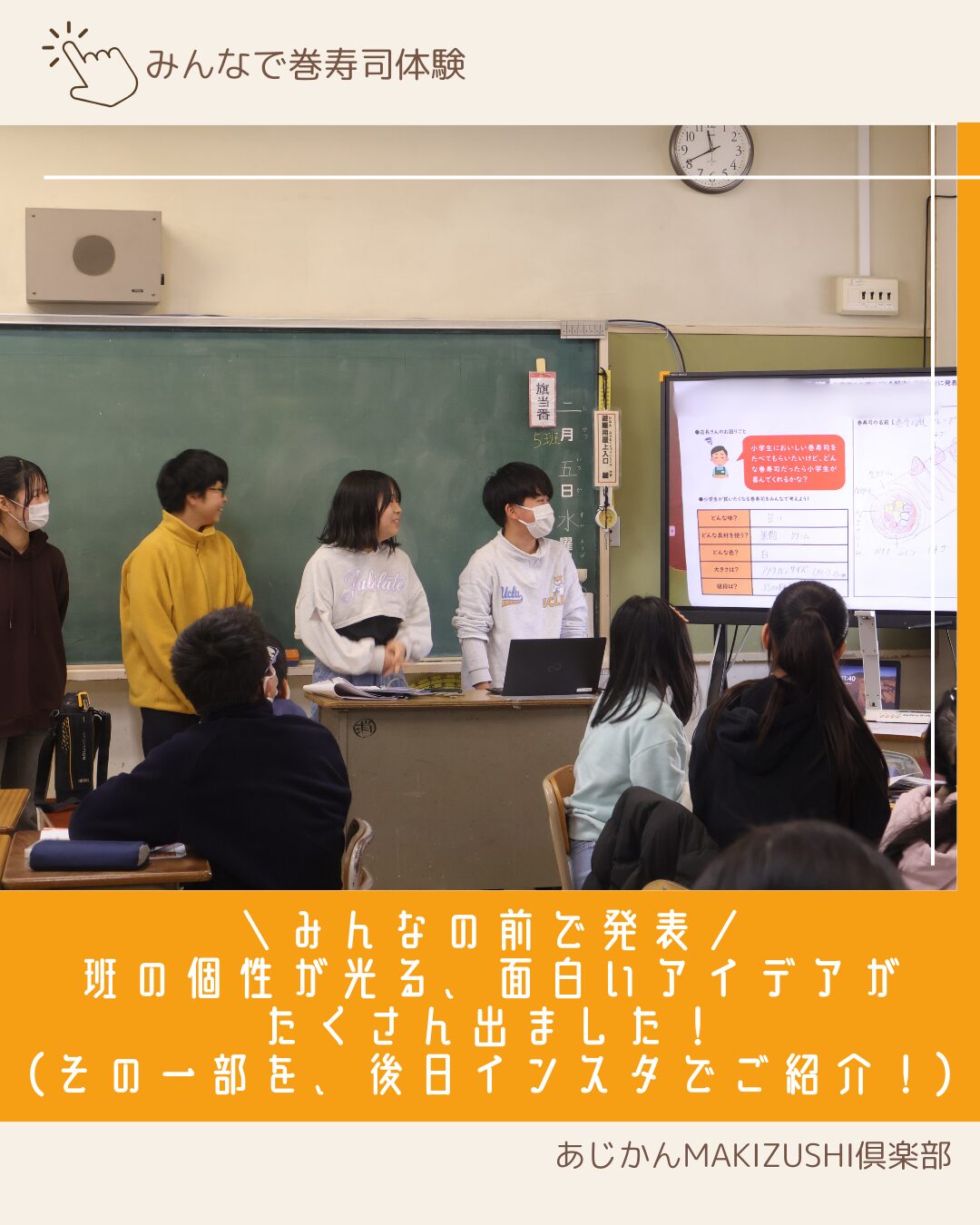

また、「子供たちが食べたくなる巻寿司とは?」をテーマに、あじかんの営業になったつもりでグループワークを行い、みんなの前で発表していただきました。

班ごとに個性が光る巻寿司がたくさん!

考えていただいた巻寿司の一部は、あじかんで再現して後日インスタでもご紹介します!

午後は巻寿司教室。

5年生の時に、基本的な和風巻、裏巻の巻き方を習得した井口明神小学校のみなさん。

6年生になった今回は、もう少し難易度を上げて、大名巻に挑戦していただきました!

あじかん社員、班のみんなと協力してみんな上手に巻けていましたよ♪

最後は皆で記念写真✨

作った巻寿司は持ち帰り、ご家族と一緒に食べていただきました。

節分以外でも巻寿司を作ったり、お店で食べたりしてくださいね(^^♪

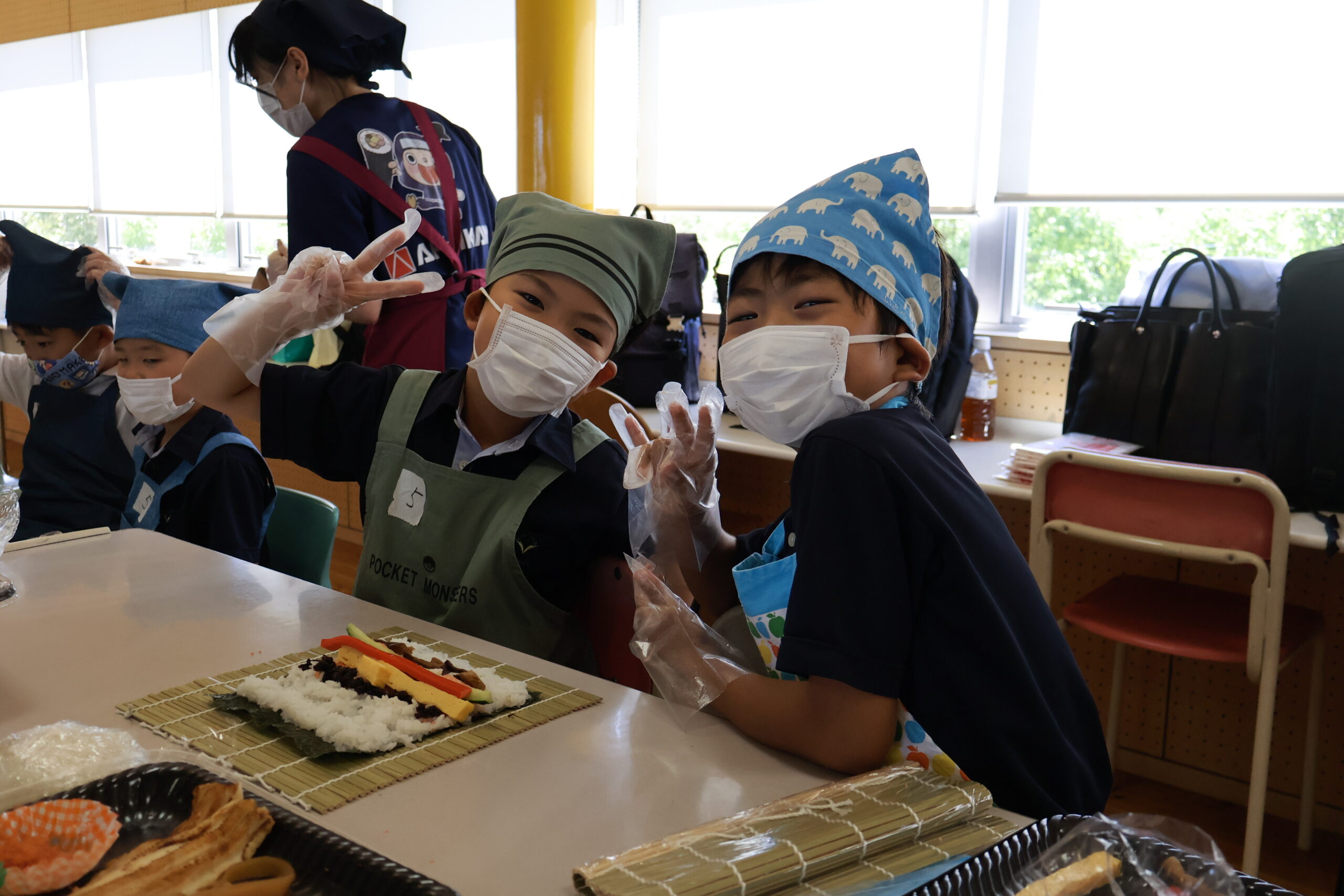

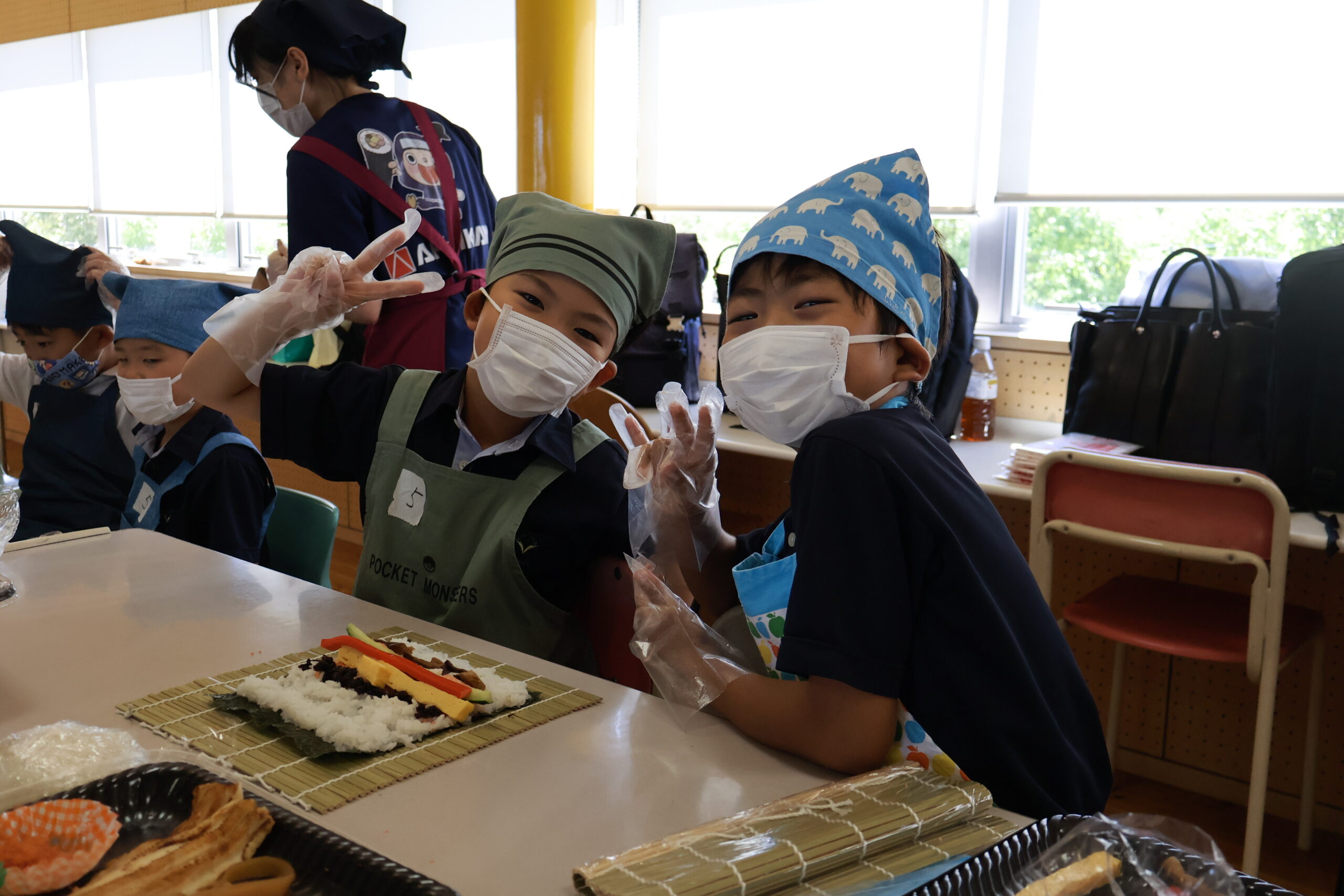

8月1日(木)に鶴学園なぎさ公園小学校の1~4年生55名の皆さんに巻寿司の 体験をしていただきました!

教室序盤はアイスブレイキング! 弊社のゆるキャラ「巻き巻き忍者巻之助くん」の登場に、大歓喜の児童の皆さん。 巻之助くんも大喜びです!(^^)!

そして、最近では恒例となったあじかんと巻寿司についての早押しクイズ大会! 豪華景品をかけた、班対抗のバトルは大白熱でした!

その後は、メインの巻寿司作り体験♪ 上級生と下級生、2人が一組で協力して和風巻とヒレカツ巻(裏巻)作りにチャレンジ。 苦戦しながらもみんなで楽しく巻寿司体験していただきました。

最後は自分たちで作った巻寿司をお昼ご飯に食べていただきました。

皆、自分で作った巻寿司をモリモリ食べていただきましたよ~!

最後は巻之助くんも再登場して記念写真。

夏休みの思い出になっていれば嬉しいです(^^♪

なぎさ公園小学校の皆さま、ありがとうございました★

ぜひ、お家でも巻寿司作ってみてね~

みなさんこんにちは(^^♪あじかんMAKIZUSHI俱楽部のKJです!

6月15日(土)広島県広島市中区にある子供食堂「TAMAWANI&SHOKUDO」様にて親子20名の皆さんにお集まりいただき5mの長~~~~い巻寿司作りイベントを実施しました。

イベント前半は、恒例のあじかんオリジナル巻寿司クイズ早押し大会!

景品のお寿司ダジャレTシャツや巻之助くんボトル、手ぬぐいに大盛り上がりの皆さん(^^♪

ピンポンボタンの音が鳴りやみません・・・笑

参加者の皆様に私たちあじかんのこと、巻寿司のことを知っていただきました。

後半はあじかん社員のレクチャーのもと、親子、兄弟、お友達同士、心を一つに5mの長~~~~い巻寿司に挑戦!

あじかん製品の玉子焼きやカニカマ、椎茸、干瓢煮、おぼろの他、巻寿司からはみ出るほど大きな穴子をボーーーン!とたっぷりの具材で迫力満点! 巻寿司を上手に巻く「オッケー」の手の形を覚えて、みんなで協力して長い巻寿司を巻いていただきました。

5mというと、そんなに長くないかも・・・と感じていましたが、巻き終わった巻寿司を見ると圧巻(@_@)

ん~~~~食べるのが待ち遠しいですね!

また、今回は新しいロボも投入!

ボタン一つで、自動で一口サイズにカットしてくれるロボも体験いただきました。

一瞬でカットしてくれるロボに、興味深々の子供たち。(大人もビックリしていました!(^^)!)

皆様、イベントにご参加いただきありがとうございました!

次回もまたお待ちしております♪

今回、イベントに参加できなかった方も、ぜひご家族みんなで巻き巻き♪

チャレンジしてみくださいね。

⇒巻寿司の巻き方は、こちらにも動画を載せていますのでぜひご覧ください